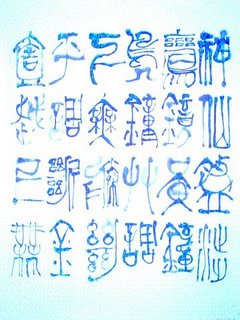

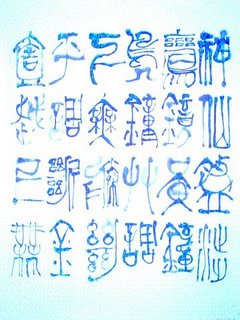

photo:1200年祭logoマーク

photo:1200年祭logoマーク

仮想商店街、とはネット上でのバーチャル商取引を云うが、カソウショウテン街と表記されると月の上で売買取引をしているようで落ち着かない。

ポータルサイト、アマゾンが月の上で商売を始める、と新聞トップ見出しで紹介された。今更トップにするほどのことでもないと思うが。

簡単に云えば、すでに楽天、ヤフーがやっていた商圏に殴り込みをかけるという単純な構図である。アマゾン参入によって物品ネット取引が激化する、ということでIT産業にとっては活性化のために是非必要な競争である。中抜きネットと称されるくらいで介入業者不在のため単価が安く設定されるメリットがある。

私がいま個人で進めている仮想商店街はグーグルが提供するアドワーズであり、アドセンス広告に載せて小規模でもネット取引が可能なコンセプトとして注目した。アマゾンの展開する商売は数千億単位の商いを目的として現経済圏に流通する商品販売をターゲットとしているのは間違いない。私が提案しているのは、その正反対で「必要なものはすべてある生活」の中に、なにを求めるか、そこにナニを提供できるか、と云うテーゼである。もともと私はモノを販売する商人ではない。一介の会社員であり月々の安いサラリーで慎ましく暮らす人間だ。たまたまグーグルのアドワーズを知り、そのポリシーに賛同して乾坤一擲、というか個人の意思を反映して既存経済圏に物申す、という意味で思いついた。

その一方で問屋制度を核とした商取引に依存していた商人は死活問題である。遅かれ早かれ問屋は死滅する運命にあり、「ダイエー」がそのことを証明している。

私の住む人口1万人弱の街で、この7月15日に雑貨大型店がオープンした。ダイエー駅前戦略とは異なり、タンボ田園風景の中に忽然と現れた。それで休日ともなれば人口の半分が集まったのではないかと思われる程の盛況である。都会のデパート縮小版といった内容でお客のニーズ総てを満足させるという品揃えで無いものがない。私の住む近在の隣M市には飽和状態の大型店が乱立している。これは日本全国に展開している単なる一風景である。

当然のように旧来商店街は閑古鳥、シャッター通りが荒涼と広がる。そんな日本の現状経済界の中でアマゾンが開店するという。もはや閑古鳥の命はゼロに等しい。

そうした中で、私のマチでは古来より続く祭が9月13日に1200年祭として行われる。写真は、それに使われるロゴとも云うべき「手拭」のイメージで私がデザインした。祭りの形態とは地元の商店主がスポンサーとなって祭りに掛かる費用を負担して成立していた。それ以前では国、さらに遡って国領主の大名が費用一切を賄っていた。明治維新でその全部がご破算となり、地元の商い人が負担していたが、肝心の地元商店主が瀕死状態で祭を運営する費用賄いが不在となっている。かかる経費充当主がいなければ「祭り」は死滅する。メディアでは断片的に日本の祭を報道しているが、いずれ早いうちに日本から祭は足元から消えてなくなるだろう。

14世紀から16世紀に起こったイタリアルネサンス、そして近代の幕開け産業革命から今日のインターネット時代情報革命まで数百年経ったが、その間、総てを記録するというアナログ行為は現在でも引き継がれている。パソコンのキーボードが文字を打ち込んだとしても、手書き文字が消失したわけではない。むしろ、パソコンを使ってワザワザ手書き風文字を作り、それが異彩を放つ、というほど今は活字体に覆い尽くされている。古代メソポタミアの楔文字は食料生産リスト、またそれら取引を記録した文字であり、今の簿記の役目を果たしていた。だから人間は約3000年の間に渡って記録し続けていたことになる。パピルスの発明は記録改ざん防止のために考えられた、という説もあり古来より記録証拠を都合によって改ざんしたようだ。最近日本でも先端IT企業が帳簿改ざんで罪を負った。よく数字のマジックと表現するが実態と数字は別物で、厳密に現金勘定してみれば合わないはずのバランスシートは、何故か一円の狂いも無くピタリと合っている。決算報告書を読んで作った方も、見せられたほうも、それで納得してしまうから数字とは恐ろしい。たとえそれが1億円だろうが10億円だろうが金額が多くなるほど実態と合わないことは誰でも知っているが、パソコンで綺麗に清書された決算報告にケチをつけるものはいない。たとえそれが株主総会であっても動議発言するのは数字合わせではなく、幹部グレーゾーンの道義的問題を追及するのが一般的だ。スーパーコンピュータの計算速度が驚異的スピードでアップしている時代に、肝心の統計数字が当てにならない、という現実問題がアメリカで浮上している。そう指摘しているのが社会学未来学者のアルビン・トフラーだった。「知識は瞬時に世界中に配信できる」とはインターネットのことを云っているようだが、そのビジュアルに捉えることの出来ない生産物を測定また換算することがきわめて難しいと指摘する。直接表現すればマイクロソフトのWindowsでありGoogleの検索エンジンである。それに関する定義や、合意もなされていないと氏は苦慮する。帳簿を記録するという古典的手法はメソポタミア時代より行われているが、知識知恵を帳簿上に数字として書き込むことが出来ないという未知の時代がやってきたと、トフラー氏は杞憂してゆっくり安眠できないでいる。

photo:Desert

昭和51年(1976)2月4日、アメリカ上院で「ロッキード事件」が暴露された。アメリカで騒いでるから、こちらも動くか、当時そんな空気が漂っていた。月刊誌文芸春秋で田中金脈を追ったドキュメントを書いていたのが作家立花隆氏である。それが現役首相逮捕に追い込んだ一要因でもあったようだ。米ロッキード社が全日空機種選定に便宜をはかり日本の商社が仲介役で、その事件は起きた。その当時のニュースとしては、その深層まで図り知ることはなかったが、それから30年経過して、英国政府の機密文書より世界を舞台にしたカラクリが判明した。ロッキードのトライスターはロールスロイス社のジェットエンジンを搭載していた、それが理由だ。1972年9月、当時の英国首相ヒースと田中との首脳会談で、ヒースよりトライスター売り込みセールスを直接受けた、ことが機密文書で明らかになった。その際、成立すれば日本は英国米国二人の友人に手助けできる、と念をおされたという。また、その年代の日本国内問題として日英間の貿易不均衡が懸念され、工業製品・化学繊維対英輸出が急増し1970年を境に翌年1971年には英国対日貿易収支がマイナスに転じた年で、その後1972年の首脳会談である。その庇護すべきロールスロイス社は1971年2月に経営破たんした。ロッキード社の強引セールスは世界中の主要人物に及び、オランダ、西ドイツ、イタリア、コロンビアなど10カ国を巻き込んで一大スキャンダルへと発展した。(7月20日付 読売新聞記事抜粋)ときが経過して30年後のいまグローバルなインターネット時代。マイクロソフト社に追加制裁を突きつけたのは欧州連合EUである。市場で独占的な地位を持つ企業の独禁法違反に対し厳格に対応する姿勢を貫いたものだ。欧州の消費者や企業に不利益が生じる点で容認できない、というのがその理由である。(7月13日付 読売新聞記事抜粋)

今朝、新聞を手にとってみるとトップに昔の事件を扱った記事が載っていた。(読売) ロッキード事件30年とあり、当時の若き日の首相が写真掲載されていた。30年前日本中の目が注がれていたロッキード事件は、現役首相逮捕という結末に誰もが青天の霹靂と思ったに違いない。それまで政治の核心部分に法の手は延びない、という一種退廃的な世相観が蔓延していたからである。今年、経済界を揺るがす事件がいくつも発生し逮捕者も出している。その事件に政治家は関与していない。30年前のソレとは違って隔世の観がある。記事内容も同様のコメントを出していた。ロ事件は今では完全に風化し、リアルに、そのことすら知らない世代がItベンチャーの社長に納まる時代である。高度成長経済を掲げた昔の日本が懐かしくもあり、誰もが一生懸命に働いた時代として今の日本が成り立っている。その30年前の事件を扱った今の新聞の狙いは何か。インターネットを語るとき必ずといっていいほど既存メディア新聞・テレビの在り方が問われる。とくにグーグルの展開するニュース配信が既存メディアとせめぎ合い、それが世界中で議論されている。ニュース内容本体は今も昔も変わらないが、それを誰が、どんな形で社会に提供するかという方法論がいま問われている。このブログでも書いたが、新聞社の作った記事に著作権があるとしてITベンチャーが裁判で敗訴し既存メディア健在という立場をアピールした。それからさほど時間も経過していない今日、明らかな変化が生じていることを肌で感じた。冒頭の当該新聞社がグーグルのアドセンス広告、それも私のこのサイトに載っていた。ネットにニュースを配信することを是としない姿勢から一転、積極策に転じた。そして、いま手にしているアナログ紙面の新聞の「ローキード事件30年」は3ベージ分割で事件の詳細を報道している。その内容はネット上では読みきれない、新聞ならではのレイアウトである。それはインターネットのニュース配信とは明らかに異なる。記事の読み易さ、また世間がナニを知りたいか、そのことを熟慮すれば自ずと新聞紙面は変化するのである。

今朝、新聞を手にとってみるとトップに昔の事件を扱った記事が載っていた。(読売) ロッキード事件30年とあり、当時の若き日の首相が写真掲載されていた。30年前日本中の目が注がれていたロッキード事件は、現役首相逮捕という結末に誰もが青天の霹靂と思ったに違いない。それまで政治の核心部分に法の手は延びない、という一種退廃的な世相観が蔓延していたからである。今年、経済界を揺るがす事件がいくつも発生し逮捕者も出している。その事件に政治家は関与していない。30年前のソレとは違って隔世の観がある。記事内容も同様のコメントを出していた。ロ事件は今では完全に風化し、リアルに、そのことすら知らない世代がItベンチャーの社長に納まる時代である。高度成長経済を掲げた昔の日本が懐かしくもあり、誰もが一生懸命に働いた時代として今の日本が成り立っている。その30年前の事件を扱った今の新聞の狙いは何か。インターネットを語るとき必ずといっていいほど既存メディア新聞・テレビの在り方が問われる。とくにグーグルの展開するニュース配信が既存メディアとせめぎ合い、それが世界中で議論されている。ニュース内容本体は今も昔も変わらないが、それを誰が、どんな形で社会に提供するかという方法論がいま問われている。このブログでも書いたが、新聞社の作った記事に著作権があるとしてITベンチャーが裁判で敗訴し既存メディア健在という立場をアピールした。それからさほど時間も経過していない今日、明らかな変化が生じていることを肌で感じた。冒頭の当該新聞社がグーグルのアドセンス広告、それも私のこのサイトに載っていた。ネットにニュースを配信することを是としない姿勢から一転、積極策に転じた。そして、いま手にしているアナログ紙面の新聞の「ローキード事件30年」は3ベージ分割で事件の詳細を報道している。その内容はネット上では読みきれない、新聞ならではのレイアウトである。それはインターネットのニュース配信とは明らかに異なる。記事の読み易さ、また世間がナニを知りたいか、そのことを熟慮すれば自ずと新聞紙面は変化するのである。

photo:アンドン一日の仕事から解放され帰宅すると日課のパソコンに席を構える。遅れて帰ってきた妻は夕食の支度を整えテレビのニュースを見ながら夕食をしていると妻が云う。「パソコンと結婚すればー」と。ではパソコンは男であるか女であるか。ソクラテスの哲学に遠く及ばないが、これは重要な問題である。時として女であるし場合によっては男でもある。他愛もない戯言もまた人生にとって必要である。私のパソコンが不調のまま2ヶ月を経過した。その間、手をこまねいていたという事ではないが関係筋のサポートも空しく時が経過した。事の始まりは前日記で説明してある通りexplorer新バージョン7のインストールからである。使用しているこのパソコンメーカー「N」社のサポートを再三受けたが、解決に至らなかった。そもそもマイクロソフトのバージョンソフト入力によって引き起こされたトラブルは全責任を自己で賄う、というのが主旨であって所在を転化できないことは充分承知している。が、プロバイダー、また主要ポータルから送られてくる更新バージョンをインストールするのはユーザーとして極当然の行為と思うが、その結果についてはサポートしません、という姿勢はフェアーでない、と感じるのは間違っているのか。同様の処置がマイクロソフトから通達され期限付き旧バージョンサポート打ち切りが案内されユーザーの混乱が起き社会問題となっている。私個人の問題としては、不調な今のパソコンをなんとか回復したいと「N」社に何回と無く電話サポートしたが、有効な解決策を見出せないまま今に至っている。それで感じたのは、問題動機がマイクロソフトであり、当方にとっては関与するケースではない、という感じが読み取れた。もちろんそれは当然の意思表示だが、被害を被っているユーザーとしてそれは随分醒めた対応だな、とおもわざえるを得ない。サイト提供社はサービス業である以上ユーザーの要求に応える必要がある。インターネットを操り、そこから利益を得ているポータルとネットメディア、そしてプロバイダー各社は一方的にコンテンツを提供して、その結果の善し悪しについては自己責任の範囲で責任を負う、という逃げ口上をしているのであれば、旧来のメディア世界と何ら変わりない。お互いが同等の発信手段を持ちながら、「少数意見は取るに足らぬ」ではインターネット特有の相互コンタクトの利便を共有している、という独自性がまったくみられない。よりよき明日のインターネットを開発するという表題を掲げるのであれば、関係各ネットサイトは肝に銘じて対応を検討すべし、である。

photo:アンドン一日の仕事から解放され帰宅すると日課のパソコンに席を構える。遅れて帰ってきた妻は夕食の支度を整えテレビのニュースを見ながら夕食をしていると妻が云う。「パソコンと結婚すればー」と。ではパソコンは男であるか女であるか。ソクラテスの哲学に遠く及ばないが、これは重要な問題である。時として女であるし場合によっては男でもある。他愛もない戯言もまた人生にとって必要である。私のパソコンが不調のまま2ヶ月を経過した。その間、手をこまねいていたという事ではないが関係筋のサポートも空しく時が経過した。事の始まりは前日記で説明してある通りexplorer新バージョン7のインストールからである。使用しているこのパソコンメーカー「N」社のサポートを再三受けたが、解決に至らなかった。そもそもマイクロソフトのバージョンソフト入力によって引き起こされたトラブルは全責任を自己で賄う、というのが主旨であって所在を転化できないことは充分承知している。が、プロバイダー、また主要ポータルから送られてくる更新バージョンをインストールするのはユーザーとして極当然の行為と思うが、その結果についてはサポートしません、という姿勢はフェアーでない、と感じるのは間違っているのか。同様の処置がマイクロソフトから通達され期限付き旧バージョンサポート打ち切りが案内されユーザーの混乱が起き社会問題となっている。私個人の問題としては、不調な今のパソコンをなんとか回復したいと「N」社に何回と無く電話サポートしたが、有効な解決策を見出せないまま今に至っている。それで感じたのは、問題動機がマイクロソフトであり、当方にとっては関与するケースではない、という感じが読み取れた。もちろんそれは当然の意思表示だが、被害を被っているユーザーとしてそれは随分醒めた対応だな、とおもわざえるを得ない。サイト提供社はサービス業である以上ユーザーの要求に応える必要がある。インターネットを操り、そこから利益を得ているポータルとネットメディア、そしてプロバイダー各社は一方的にコンテンツを提供して、その結果の善し悪しについては自己責任の範囲で責任を負う、という逃げ口上をしているのであれば、旧来のメディア世界と何ら変わりない。お互いが同等の発信手段を持ちながら、「少数意見は取るに足らぬ」ではインターネット特有の相互コンタクトの利便を共有している、という独自性がまったくみられない。よりよき明日のインターネットを開発するという表題を掲げるのであれば、関係各ネットサイトは肝に銘じて対応を検討すべし、である。

photo:shovel

前項ブログで紹介した村上隆の、「作品の価値とは実体のない虚構から生まれるものなのです」、は私にとって頂門の一針だった。それはなぜか、真実だからである。激戦区アメリカアートシーンで認められた人間の言葉ゆえ、あらゆる仮面装飾を取り払った後の言葉である。5年間の成長率40万%という桁違いの恐竜スーパーサウルス並みのベンチャー企業「Google」と、それは重なった。グーグルは博士号候補による論文アルゴリズムを携えて発足したアメリカの若手ベンチャー企業である(アルゴリズムプログラムシステムのデジタル構成だが端末に現れた裾野ではアナログ的コンテンツを売るデジタル企業)。その点を多方面から比較してインターネットデジタル社会とは、どう云うことを意味するのか。旧来の権威・プロフェッショナルという恐竜の頭部分に相当する寡占的支配の常識的概念、というより人間世界で約2000年間に培われた自然科学的意識から簡単に脱却できない実像世界観との葛藤ジレンマが表出している、とでも表現すべきか。そしてインターネットにおける不特定多数を狙った玉石混交の中の石の部分、その、にわかに宝になり得るというデジタルコンテンツをネットを介して分け与えたことによって新たに注目され始めた。その方法論がいまだに確立していない状況でサイトコンテンツ提供者ポータル他、ネットメディア提供者は自身の内部においてはデジタルテクノロジーを駆使してサービスを提供するが、出された媒体は人間感覚に訴えるアナログ世界である。ネット世界が革命を起こす、とはそのメディア提供者が声を高らかに叫ぶことではなく、ロングテールの玉石混交「石」であるセクションが宝になった時であり、圧倒的多数が怒涛の如く世界を覆いつくしたときに始めて革命的といえるのではないか。そして、私とアナタはデジタルテクノロジーの道具である楽器演奏、イラスト、映像等を使って個性感情を表現する。その内容がどうであれ、良い悪いと判断するのは権威でもなくプロでもなくサイト提供者でもなく私とアナタである。そんなことを村上隆語録「実態の無い虚構である」と私に教えてくれたのである。プロの歌手が一人で年間1億円稼ぐ金を、1000万人の素人歌手が一人10円稼ぐこと、それがネット世界である。当然その10円で生活は出来ない。生活費は従来の企業で働いて稼ぎ出し余暇を使ってパソコン発信する。それがきわめて現実的であるし不特定多数億単位を取り込むことを前提としたネット社会では単純な計算式である。その1000万人の磨けば宝になるであろう私やアナタにサイト提供者は何が出来るか。広告収入が企業生命の母体であるなら、それを支えているのが私とアナタたちである。その個人に「サァ、宝になって下さい」とステージを用意しデジタルソースを提供して1000万色のカラーを創出することが出来るのがサイト提供者である。個人の表現力を引き出させる優れたソフトを提供することによって、そのサイトのユーザー獲得にも繋がるであろうし又、広告挿入によって購買力アップも期待できる。なにしろネット社会は数の論理であり、もっとも得意とするジャンルなのである。確率ゼロに近い1億円宝くじと、確率50%の10000円宝くじの、どちらを選ぶか、それは主要サイト提供者も「私とアナタ」もまったく同じ線上に立っている。

前項ブログで紹介した村上隆の、「作品の価値とは実体のない虚構から生まれるものなのです」、は私にとって頂門の一針だった。それはなぜか、真実だからである。激戦区アメリカアートシーンで認められた人間の言葉ゆえ、あらゆる仮面装飾を取り払った後の言葉である。5年間の成長率40万%という桁違いの恐竜スーパーサウルス並みのベンチャー企業「Google」と、それは重なった。グーグルは博士号候補による論文アルゴリズムを携えて発足したアメリカの若手ベンチャー企業である(アルゴリズムプログラムシステムのデジタル構成だが端末に現れた裾野ではアナログ的コンテンツを売るデジタル企業)。その点を多方面から比較してインターネットデジタル社会とは、どう云うことを意味するのか。旧来の権威・プロフェッショナルという恐竜の頭部分に相当する寡占的支配の常識的概念、というより人間世界で約2000年間に培われた自然科学的意識から簡単に脱却できない実像世界観との葛藤ジレンマが表出している、とでも表現すべきか。そしてインターネットにおける不特定多数を狙った玉石混交の中の石の部分、その、にわかに宝になり得るというデジタルコンテンツをネットを介して分け与えたことによって新たに注目され始めた。その方法論がいまだに確立していない状況でサイトコンテンツ提供者ポータル他、ネットメディア提供者は自身の内部においてはデジタルテクノロジーを駆使してサービスを提供するが、出された媒体は人間感覚に訴えるアナログ世界である。ネット世界が革命を起こす、とはそのメディア提供者が声を高らかに叫ぶことではなく、ロングテールの玉石混交「石」であるセクションが宝になった時であり、圧倒的多数が怒涛の如く世界を覆いつくしたときに始めて革命的といえるのではないか。そして、私とアナタはデジタルテクノロジーの道具である楽器演奏、イラスト、映像等を使って個性感情を表現する。その内容がどうであれ、良い悪いと判断するのは権威でもなくプロでもなくサイト提供者でもなく私とアナタである。そんなことを村上隆語録「実態の無い虚構である」と私に教えてくれたのである。プロの歌手が一人で年間1億円稼ぐ金を、1000万人の素人歌手が一人10円稼ぐこと、それがネット世界である。当然その10円で生活は出来ない。生活費は従来の企業で働いて稼ぎ出し余暇を使ってパソコン発信する。それがきわめて現実的であるし不特定多数億単位を取り込むことを前提としたネット社会では単純な計算式である。その1000万人の磨けば宝になるであろう私やアナタにサイト提供者は何が出来るか。広告収入が企業生命の母体であるなら、それを支えているのが私とアナタたちである。その個人に「サァ、宝になって下さい」とステージを用意しデジタルソースを提供して1000万色のカラーを創出することが出来るのがサイト提供者である。個人の表現力を引き出させる優れたソフトを提供することによって、そのサイトのユーザー獲得にも繋がるであろうし又、広告挿入によって購買力アップも期待できる。なにしろネット社会は数の論理であり、もっとも得意とするジャンルなのである。確率ゼロに近い1億円宝くじと、確率50%の10000円宝くじの、どちらを選ぶか、それは主要サイト提供者も「私とアナタ」もまったく同じ線上に立っている。

photo:神楽面 龍神日本の現代アート旗手である村上隆の破天荒な表現は日本のみならず、いまや世界が注目している、といった方が適切か。その本人は、絵の表現に限定することなく多方面で才能を発揮する。数年前、NHKで彼の製作現場を取材した番組が放映された。アートシーンというより、彼のもとに集まる若手アート志願者の修行道場といった内容である。超一流アーティスト村上隆が、アート修行若者に向ける辛辣な言葉に耐えられず挫折する様子が描かれていた。一流プロを志すものの基本を教えているが、それが伝わらないイライラをよく表現していた。彼はすべてにおいて饒舌である。それを語るように自身による本を出版した。「芸術起業論」(村上隆著 幻冬舎)というタイトルからして特異であり、えっ、そんなのアリ…、と思わせた。作品がオークション1億円で落札、で判るように彼のアートは、かつてのアメリカ現代アート旗手アンディー・ウォフォールと類似するように思う。「これが絵です」という既成概念を外れ、人々をアッと驚かせる。マンガに描かれたキャラクターを立体フィギュアにして日本の誇るマンガを世界にアピールした。彼の舞台はほとんどアメリカだが、「会社の成績が悪かろうがよかろうが株価さえあがればいいという投資家の本音のように、作品の価値とは実体の無い虚構から生まれるものなのです」、と語るように世界で最もシビアな経済社会の真実を正面から見据えた視点は、単なる一アーティストでなく「ナニがヒトを満足させるか」という核心部分を鋭く洞察している。それはピカソの商才を踏襲しているのだろうか。日本を代表する絵師の一人に長谷川等伯(1539-1610)がいる。高野山の有名な「武田信玄像」の作は、その等伯であが、その見解に異論説が浮上している。同様に「源頼朝像」も描かれた人物は「高師直・こうのもろなお」という説があり従来の定説を疑問視する見解がいたるところに浮上している。その研究は専門筋に任せるとして、日本の歴史上の絵画、また古典音楽など西洋文化と比較して、それらが同等に語られることはなかった。東洋のアートが西側に影響を与えていた事実は認められるが、今の日本で古典芸術を正当評価する日本人がいない、ということが最大の問題である。自国の文化を誇りを持って世界にアピールすることが出来ない「日本人」を自覚する必要がある。村上隆の表現そのものはトリッキーではあるものの、現代日本の持つリアルな世相を鋭敏にキャッチして自らのアートに反映させている。その点で彼は優れた時代の表現者であるし、自らの足元と視点をわきまえたアーティストと断定することが出来る。でなければ世界に通用しない。付け加えるなら、彼の培った表現素地は日本古典絵画である。

photo:神楽面 龍神日本の現代アート旗手である村上隆の破天荒な表現は日本のみならず、いまや世界が注目している、といった方が適切か。その本人は、絵の表現に限定することなく多方面で才能を発揮する。数年前、NHKで彼の製作現場を取材した番組が放映された。アートシーンというより、彼のもとに集まる若手アート志願者の修行道場といった内容である。超一流アーティスト村上隆が、アート修行若者に向ける辛辣な言葉に耐えられず挫折する様子が描かれていた。一流プロを志すものの基本を教えているが、それが伝わらないイライラをよく表現していた。彼はすべてにおいて饒舌である。それを語るように自身による本を出版した。「芸術起業論」(村上隆著 幻冬舎)というタイトルからして特異であり、えっ、そんなのアリ…、と思わせた。作品がオークション1億円で落札、で判るように彼のアートは、かつてのアメリカ現代アート旗手アンディー・ウォフォールと類似するように思う。「これが絵です」という既成概念を外れ、人々をアッと驚かせる。マンガに描かれたキャラクターを立体フィギュアにして日本の誇るマンガを世界にアピールした。彼の舞台はほとんどアメリカだが、「会社の成績が悪かろうがよかろうが株価さえあがればいいという投資家の本音のように、作品の価値とは実体の無い虚構から生まれるものなのです」、と語るように世界で最もシビアな経済社会の真実を正面から見据えた視点は、単なる一アーティストでなく「ナニがヒトを満足させるか」という核心部分を鋭く洞察している。それはピカソの商才を踏襲しているのだろうか。日本を代表する絵師の一人に長谷川等伯(1539-1610)がいる。高野山の有名な「武田信玄像」の作は、その等伯であが、その見解に異論説が浮上している。同様に「源頼朝像」も描かれた人物は「高師直・こうのもろなお」という説があり従来の定説を疑問視する見解がいたるところに浮上している。その研究は専門筋に任せるとして、日本の歴史上の絵画、また古典音楽など西洋文化と比較して、それらが同等に語られることはなかった。東洋のアートが西側に影響を与えていた事実は認められるが、今の日本で古典芸術を正当評価する日本人がいない、ということが最大の問題である。自国の文化を誇りを持って世界にアピールすることが出来ない「日本人」を自覚する必要がある。村上隆の表現そのものはトリッキーではあるものの、現代日本の持つリアルな世相を鋭敏にキャッチして自らのアートに反映させている。その点で彼は優れた時代の表現者であるし、自らの足元と視点をわきまえたアーティストと断定することが出来る。でなければ世界に通用しない。付け加えるなら、彼の培った表現素地は日本古典絵画である。

つい先日、マイクロソフトのビル・ゲイツ氏が事実上の現役引退表明したことは、このブログに書いたが、その重大な理由が判明した。2006年7月13日読売新聞に載った記事が、それを語っていた。「マイクロソフト独禁法違反 EU410億円追加制裁」の見出しである。私が以前よりマイクロソフト社に抱いていた懸念項目「基本ソフト・ウインドウズ、と応用ソフトの接続に関する情報を開示しパソコンメーカーが自由にOSに応用ソフトを追加できるようにする」、それが最大の争点であり今回の制裁原因にもなっている。マイクロソフトの技術情報開示という問題がビル・ゲイツ氏を現役引退に追い込んだとも云えるし、また今日のマイクロソフトを築き上げた要因がまさに「ソレ」だった。

photo: original logoMONEY LAUNDERING・資金浄化は、闇金融取引の世界で行われる世界を駆巡る複雑な非合法の手法だが、日本のITベンチャー企業がそれに手を染めトップが逮捕されたことは周知の事実である。写真のlogo、自分でデザインしてその該当するサイトにデザイン部門に応募した。痛烈批判を込めて送付したが当然採用されることはなかった。「THE Search」に紹介された、それに関連する事項を引用するが、その隔たりが余りにも大きすぎ言葉を失う。「IBMは2004年2月にソフトウエア会社のセマジック社と共同でマネーロンダリング探知アプリケーションを開発し、すでに金融機関で採用されたと発表した。最初の導入先はシティバンクと見られる」。「THE Search」は新興IT企業「グーグル」の内部を克明に追ったドキュメント本である。今や世界の趨勢グーグルだが、その先を展望したコンセプトとして何が展開するのかという予測のもとにIBMのソフトアプリケーションを紹介していた。現在のインターネット世界、いまだ混沌として未成熟な様子がそれで垣間見える。邪悪にならない、というスローガンを掲げたグーグル、それを実践するかのようにアドセンス広告にはユニセフの募金広告が載っている。「子どもにふさわしい世界、ユニセフ子ども最新情報、ご支援情報」、と私のトップページに掲載されていた。あえて運命に立ち向かう、という鳥肌の立つような言葉を正面から掲げた姿勢を悪意に詮索する者はいないだろう。還って、それが新鮮な響きとして聞こえてしまう現在の風潮、「慈善事業なんかに精を出してるヒマはない」と60年間云い続けてきた世界のトップ企業に対するアンチテーゼ、また、そうしたものに一切の興味も示さなかった平穏市民に対してのアプローチかもしれない。世の中の摂理、無秩序に放っておけば欲得に長けたものの世界に充満されてしまう。新興ネット世界がその例で、素性の明かさない闇サイトが暗躍し寄生虫のごとく旨い汁を吸って生きている。古来より必要悪というカテゴリーに安住して彼らは延命しているようだが旧来アナログ社会でそれは通用したが中抜きネット社会では、既存商法と同じく古来慣習は破棄された。生物学的に無菌状態による弊害が、にわかに注目され総てが悪とは言い切れない環境が必要であるとの論調が出始めている。そのことを、お互いが肝に命じて次の10年の展望を担う必要がある。必要悪の根拠とは何か、無菌状態を解析することによって何が防御で何が維持なのか、それを徹底的に検証する必要がある。旧来から引き継ぐ既存の概念と商法の中に、悪と無菌を情緒的にではなく科学的に分析したデータが過去にあっただろうか。ネット内に遊泳するアルゴリズムサーチが寸分の狂いも無くそれらを選り分ける能力を持つ精度が、いま要求されている。できないことではない。ギリシア紀元前5世紀より哲学自然科学は営々として築かれてきた。その実績が今日のデジタル社会を創造した。その足跡を辿れば、邪悪を極力排除することは不可能ではない。全部は無理だろう。なにしろ邪悪の病巣は他ならぬ、我々人間世界の一部から発生しいるからである。

photo: original logoMONEY LAUNDERING・資金浄化は、闇金融取引の世界で行われる世界を駆巡る複雑な非合法の手法だが、日本のITベンチャー企業がそれに手を染めトップが逮捕されたことは周知の事実である。写真のlogo、自分でデザインしてその該当するサイトにデザイン部門に応募した。痛烈批判を込めて送付したが当然採用されることはなかった。「THE Search」に紹介された、それに関連する事項を引用するが、その隔たりが余りにも大きすぎ言葉を失う。「IBMは2004年2月にソフトウエア会社のセマジック社と共同でマネーロンダリング探知アプリケーションを開発し、すでに金融機関で採用されたと発表した。最初の導入先はシティバンクと見られる」。「THE Search」は新興IT企業「グーグル」の内部を克明に追ったドキュメント本である。今や世界の趨勢グーグルだが、その先を展望したコンセプトとして何が展開するのかという予測のもとにIBMのソフトアプリケーションを紹介していた。現在のインターネット世界、いまだ混沌として未成熟な様子がそれで垣間見える。邪悪にならない、というスローガンを掲げたグーグル、それを実践するかのようにアドセンス広告にはユニセフの募金広告が載っている。「子どもにふさわしい世界、ユニセフ子ども最新情報、ご支援情報」、と私のトップページに掲載されていた。あえて運命に立ち向かう、という鳥肌の立つような言葉を正面から掲げた姿勢を悪意に詮索する者はいないだろう。還って、それが新鮮な響きとして聞こえてしまう現在の風潮、「慈善事業なんかに精を出してるヒマはない」と60年間云い続けてきた世界のトップ企業に対するアンチテーゼ、また、そうしたものに一切の興味も示さなかった平穏市民に対してのアプローチかもしれない。世の中の摂理、無秩序に放っておけば欲得に長けたものの世界に充満されてしまう。新興ネット世界がその例で、素性の明かさない闇サイトが暗躍し寄生虫のごとく旨い汁を吸って生きている。古来より必要悪というカテゴリーに安住して彼らは延命しているようだが旧来アナログ社会でそれは通用したが中抜きネット社会では、既存商法と同じく古来慣習は破棄された。生物学的に無菌状態による弊害が、にわかに注目され総てが悪とは言い切れない環境が必要であるとの論調が出始めている。そのことを、お互いが肝に命じて次の10年の展望を担う必要がある。必要悪の根拠とは何か、無菌状態を解析することによって何が防御で何が維持なのか、それを徹底的に検証する必要がある。旧来から引き継ぐ既存の概念と商法の中に、悪と無菌を情緒的にではなく科学的に分析したデータが過去にあっただろうか。ネット内に遊泳するアルゴリズムサーチが寸分の狂いも無くそれらを選り分ける能力を持つ精度が、いま要求されている。できないことではない。ギリシア紀元前5世紀より哲学自然科学は営々として築かれてきた。その実績が今日のデジタル社会を創造した。その足跡を辿れば、邪悪を極力排除することは不可能ではない。全部は無理だろう。なにしろ邪悪の病巣は他ならぬ、我々人間世界の一部から発生しいるからである。

photo:楽器に装飾された龍のレリーフ「THE Search」(ジョン・バッテル著)を読み進んでいる内に、日本とアメリカ、その思考スケールの違いに愕然とする。特に思ったのはスタンフォード大学が世界経済に与える影響に関してのリアルな経済効果だった。日本の公的教育機関、「東京大学」が、そのようなダイナミックな研究成果を現経済社会に与えているのか、という比較疑問を抱かせるような問題提起を示唆していた。国家教育の根源的な主題、誰に何を教え、その成果を何処に伝播喧伝反映させるのか、というモノの道筋がアメリカでは明確に示されている、と私は思った。「THE Search」には、その具体的な日常が克明に明かされていた。歴史、民族、国家という複雑な要素が絡んで、「これとソレ」を単純に同一の枠で比較することは出来ない。だが、宇宙規模で運行している地球のサイクルは全世界がリアルタイム同時進行で進み、タイムマシンがセットされない限り地球の裏も表も12時間差の僅かな誤差でしかない。その中で全世界の人間が生活していると考えれば、或る事象に関して共有し運命共同体である。今、世界規模で進行しているIT革命の本質を正確に理解すること、即ちそれがアメリカの<スタンフォード・シリコンバレー>そして、若手ベンチャーを育て上げる国家的土壌の家族構成(親の職歴)、それらの動向を逐一リサーチすることである、と私は思う。*テポドン その後*「政府高官は7日昼、北朝鮮が5日午前5時頃発射したテポドン2号について、ハワイそのものを狙ったか分からないが、だいたいハワイの方向に撃ったのではないか、と述べ、照準が米ハワイ州周辺に合わせられていた可能性が高いとの見方を示した」。7月8日付 日刊スポーツ記事2006年7月7日付 千葉日報新聞記事抜粋-転形期への座視- 山崎正和 大阪大名誉教授 劇作家「近代化とは原理的には、苦痛を逃れたいという人間の衝動に根差した運動でそれは他者の苦痛もみたくないという共感の感覚につながる。そしてさらに世界を統一的にみて、暴力でなく理性で支配しようとする世界観が生じる。そこで成立した想像力の形式が世界中に広まったのが20世紀だった。」「米国中心の世界秩序を、否定しようのない現実、と受け止め、理想状態ではないと知りながら桃源郷はありえないことを覚悟して行動すること、が必要とする現実的選択の結果だった」。モノゴトの事象を捉えるとき、立場がどうであれ人の基準は主観で判断する。その結果がテポドン事件であり、平和国家日本から見た狭義世界的観測判断が展開する。中世キリスト教異端審問時代とは隔たった2006年の今日に至って言論の自由は大幅に解放されている。かといって人間世界の様式が全面的に変革した、ということではない。相変わらず好き勝手なことをしているのがヒトの行動だ。ナニが正しく、どれがホンモノか、さっぱり分からない、それは真にパソコンの中味とソックリだ。

photo:楽器に装飾された龍のレリーフ「THE Search」(ジョン・バッテル著)を読み進んでいる内に、日本とアメリカ、その思考スケールの違いに愕然とする。特に思ったのはスタンフォード大学が世界経済に与える影響に関してのリアルな経済効果だった。日本の公的教育機関、「東京大学」が、そのようなダイナミックな研究成果を現経済社会に与えているのか、という比較疑問を抱かせるような問題提起を示唆していた。国家教育の根源的な主題、誰に何を教え、その成果を何処に伝播喧伝反映させるのか、というモノの道筋がアメリカでは明確に示されている、と私は思った。「THE Search」には、その具体的な日常が克明に明かされていた。歴史、民族、国家という複雑な要素が絡んで、「これとソレ」を単純に同一の枠で比較することは出来ない。だが、宇宙規模で運行している地球のサイクルは全世界がリアルタイム同時進行で進み、タイムマシンがセットされない限り地球の裏も表も12時間差の僅かな誤差でしかない。その中で全世界の人間が生活していると考えれば、或る事象に関して共有し運命共同体である。今、世界規模で進行しているIT革命の本質を正確に理解すること、即ちそれがアメリカの<スタンフォード・シリコンバレー>そして、若手ベンチャーを育て上げる国家的土壌の家族構成(親の職歴)、それらの動向を逐一リサーチすることである、と私は思う。*テポドン その後*「政府高官は7日昼、北朝鮮が5日午前5時頃発射したテポドン2号について、ハワイそのものを狙ったか分からないが、だいたいハワイの方向に撃ったのではないか、と述べ、照準が米ハワイ州周辺に合わせられていた可能性が高いとの見方を示した」。7月8日付 日刊スポーツ記事2006年7月7日付 千葉日報新聞記事抜粋-転形期への座視- 山崎正和 大阪大名誉教授 劇作家「近代化とは原理的には、苦痛を逃れたいという人間の衝動に根差した運動でそれは他者の苦痛もみたくないという共感の感覚につながる。そしてさらに世界を統一的にみて、暴力でなく理性で支配しようとする世界観が生じる。そこで成立した想像力の形式が世界中に広まったのが20世紀だった。」「米国中心の世界秩序を、否定しようのない現実、と受け止め、理想状態ではないと知りながら桃源郷はありえないことを覚悟して行動すること、が必要とする現実的選択の結果だった」。モノゴトの事象を捉えるとき、立場がどうであれ人の基準は主観で判断する。その結果がテポドン事件であり、平和国家日本から見た狭義世界的観測判断が展開する。中世キリスト教異端審問時代とは隔たった2006年の今日に至って言論の自由は大幅に解放されている。かといって人間世界の様式が全面的に変革した、ということではない。相変わらず好き勝手なことをしているのがヒトの行動だ。ナニが正しく、どれがホンモノか、さっぱり分からない、それは真にパソコンの中味とソックリだ。

photo:自筆篆書日経BP社「ザ・サーチ クーグルが世界を変えた」、を今読んでいる。Googleに関する本はこれで三冊目になった。最初が梅田氏の「web進化論」、続いて佐々木氏による「グーグル 既存のビジネスを破壊する」であったが、何れも日本人による視点からの描写である。今回、日経BP社による「ザ・サーチ」は米IT世界の只中にいるジョン・バッテル氏による著書で、その内容も具体的でリアリティーがある。もちろん、中谷和男氏訳による翻訳書であるが、翻訳であることを忘れさせてくれるようなドキュメントである。まだ冒頭しか読んでないが、その先が楽しみである。

photo:自筆篆書日経BP社「ザ・サーチ クーグルが世界を変えた」、を今読んでいる。Googleに関する本はこれで三冊目になった。最初が梅田氏の「web進化論」、続いて佐々木氏による「グーグル 既存のビジネスを破壊する」であったが、何れも日本人による視点からの描写である。今回、日経BP社による「ザ・サーチ」は米IT世界の只中にいるジョン・バッテル氏による著書で、その内容も具体的でリアリティーがある。もちろん、中谷和男氏訳による翻訳書であるが、翻訳であることを忘れさせてくれるようなドキュメントである。まだ冒頭しか読んでないが、その先が楽しみである。

photo:

蓮の花と実と虫 2006年7月6日の日本国内と世界主要国間で極力触れたくない問題が、またまた問題を起こした。テポドンを発射した、とういニュースが号外で報じられる程緊迫した外交問題を提起していながら、「有事」ではない単なるゲームだ、というような雰囲気の報道だ。特に、この種の問題には触れたくな各国の国家元首もそう思っている以上、誰もが避けて通りたい掻痒としたイヤーな話題が7発のミサイル発射で更新されてしまった。その意図と思惑など、考えたくもない意思表示を敢えてしている「あちら側」の気持ちなど、今となってはどうでもいい。この事態、ある年代(限定も無く布告である)だったら宣戦布告と受け止め、即時応戦しているはずだが肝心の日本は着弾距離圏内射程距離に充分届いているにもかかわらず、世界情勢外交対応に終始して「プラスにはならない」などと悠長な態度だ。国家元首がそう表明している以上、国民は従うしかなく、それがもし東京に着弾したら「東京が被弾しました」とニュースで報道されるだけなのか?それほど間抜けな戦略防衛策を採る日本ではないと信じ、この話題は一まず終わりにする。いま「量子コンピュータ」が次世代の候補として研究されている。光の粒、光子・原子を操作し0、1の記号を同時に併せ持つ性質をコントロールするという。1971年3月、インテルよりマイクロプロセッサ「4004」が開発された。「マイクロプロセッサの数が文明の尺度」と自ら語ったインテル創業者、故ロバート・ノイス。そこで働いていた一人の日本人エンジニア「嶋正利」氏(62)の手によってマイクロプロセッサは開発され成功に至った。その氏が次の時代の未来像を描く。<次はパソコンの間をつないでスーパーコンピュータ並みに計算力を高める「クラスター」の時代になる。一人一人スパコンを持つ、全く新しい時代になりそうです。> (2006.7/2日千葉日報 記事)

2006年7月6日の日本国内と世界主要国間で極力触れたくない問題が、またまた問題を起こした。テポドンを発射した、とういニュースが号外で報じられる程緊迫した外交問題を提起していながら、「有事」ではない単なるゲームだ、というような雰囲気の報道だ。特に、この種の問題には触れたくな各国の国家元首もそう思っている以上、誰もが避けて通りたい掻痒としたイヤーな話題が7発のミサイル発射で更新されてしまった。その意図と思惑など、考えたくもない意思表示を敢えてしている「あちら側」の気持ちなど、今となってはどうでもいい。この事態、ある年代(限定も無く布告である)だったら宣戦布告と受け止め、即時応戦しているはずだが肝心の日本は着弾距離圏内射程距離に充分届いているにもかかわらず、世界情勢外交対応に終始して「プラスにはならない」などと悠長な態度だ。国家元首がそう表明している以上、国民は従うしかなく、それがもし東京に着弾したら「東京が被弾しました」とニュースで報道されるだけなのか?それほど間抜けな戦略防衛策を採る日本ではないと信じ、この話題は一まず終わりにする。いま「量子コンピュータ」が次世代の候補として研究されている。光の粒、光子・原子を操作し0、1の記号を同時に併せ持つ性質をコントロールするという。1971年3月、インテルよりマイクロプロセッサ「4004」が開発された。「マイクロプロセッサの数が文明の尺度」と自ら語ったインテル創業者、故ロバート・ノイス。そこで働いていた一人の日本人エンジニア「嶋正利」氏(62)の手によってマイクロプロセッサは開発され成功に至った。その氏が次の時代の未来像を描く。<次はパソコンの間をつないでスーパーコンピュータ並みに計算力を高める「クラスター」の時代になる。一人一人スパコンを持つ、全く新しい時代になりそうです。> (2006.7/2日千葉日報 記事)

photo:1200年祭logoマーク

photo:1200年祭logoマーク