2006-11-12

MY と YOU と口コミマーケティング 1

2006-11-10

新しいブログ

2006-11-09

虫の造形

photo:鮮やかなオレンジ色 虫 のオブジェ

前項で紹介したフォトコレクションの虫。体長約1.5センチ程度の大きさで全体がオレンジで黒の斑点模様。その斑点の形も全部異なり幾何学形の図が左右対称に並んでいる。古代日本の図柄に左右対称形であらわす様式があった。奈良正倉院の宝物の一つにそれがある。

動物唐花文を基調とた唐式の図柄で、花葉丸文と花角鹿をあしらった織物で、その原型を辿ると古代ペルシャに行き着く。古代の交易がシルクロードを通って行われていた証明である。

今日、アートを含めて描く・奏でる、などの表現手段は家庭のパソコン1台でぼほ表現可能だ。もともとパソコンの映像技術は映画のノウハウを基にして作られている。同様にあらゆるジャンルの技術は人類の叡智を蓄積して出来上がっており、それが粘土板から紙へと、紙は印刷物へと変わり、さらに現代ではその情報はパソコンにインプットされ、巨大な輪転機を回さずとも情報がダイレクトに個人へと配信される。

方法は変わっても情報のソースは昔と大差なく、「隣の家に子猫が生まれた」程度の内容である。

デジカメで撮ったオレンジ色の虫、左右対称の文様は人間が図柄を描く以前から、個体の遺伝子にその情報が蓄積されていた。それをコピーしたのが人間の知恵で、今で言う著作権侵害という厄介な問題もなかった。それでも動植物のDNAが企業によって登録され、生物個体の先天的情報を寡占するという、どうにもならない時代に入ってしまった。

2006-11-05

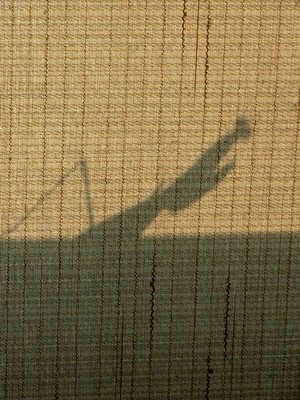

訪問者カマキリ

photo:テラスフレームの蟷螂・カマキリ

photo:テラスフレームの蟷螂・カマキリ朝から上空は晴れ上がり、気持ちの良い秋の休日である。

ブラインドの影に映ったシルエットが、妙に意味有り気でデジカメした。

虫の形は、とても奇異な容姿だが人間が作ったロボットの能力を遥かに凌ぐ性能をもつ。カマキリのスタイル、どうしてそんな形なのか不思議でしょうがない。それだけに魅力的でモーニング正装の原型を人間は、このカマキリから頂いた、と思えてならない。

私のデジカメコレクションに、もう一つ昆虫の「美景」が収まっている。名は知らないが体色が素晴らしい。印象派のモデルにしたいような色彩感覚で、アニメーション的でもあり、「ロゴ」にしたくなるような天才的なカラーセンスである。

かのピカソが土着アフリカ民族の宗教的意匠を基に絵を描いたのは有名な話だ。そんなことを色々考えてみれば、人間世界の古代生活様式は動植物から文様を学び、配色は自然界の掟から学んだに違いない。

カマキリの体型など、飛びぬけて芸術的である。

2006-10-22

秋の色 やがて冬

photo:蔦の実

photo:蔦の実日本全国、農作物秋の収穫が終わり、一年の五穀豊穣の神事を済ませると秋の気配が一層強まり、鮮やかな紅葉が濃く景色を染める。真紅に近い蔦の実が目に留まり写真を撮る。色、造形、躍動感、その他もろもろを観察しても自然界に生きる植物のスタイルに打ちのめされる。どのアングルをとっても完成形で、人間の浅学など足元にも及ばない。いったい誰が造形したのか? カミというには抽象的すぎる。

日常の人間世界に戻れば俗世の話題に事欠かない。たまたま覗いた新聞にある記事が載っていた。その前に新聞について一言。

新聞は今月限りで契約をとめる。マスメディアの代名詞である新聞紙面が陳腐になってきた。簡単に云って読みづらい、前後左右、縦横無尽、どの方向から読んでもアットランダムな記事が掲載されていて一貫性に欠ける。それは現テレビでも同じで、スポンサー付き番組CMを強制的に見せられると「意識剥離」状態に追いやられる。それが資本主義のセオリーというなら、人間白痴を助長しているようなものだ。何れにせよ新聞・テレビ世界に明日は「無い」のだから、このまま放置しておいたほうがよい。

その間隙、というかメディアの王道を歩み始めているIT産業の躍進が著しい。21日付の読売に「グーグル快走」という記事があった。純利益と売上高過去最高とう見出しである。このホームページサイト提供がGoo gleというわけでもないが、その営業成績にケチを付ける理由はない。

駆け出しのころ、「ヤフー」のヒサシを借りて商売に悪戦苦闘していたグーグルが、その母屋を乗っ取る勢いでヤフーを駆逐している様子を新聞がデータを示して解説している。「検索連動型広告で力の差」、というがバナー広告はすでに過去の媒体であり、世界主要企業がパソコンを導入した時代の遺物であり、いまネット世界は企業の宝刀ではなくパーソナルユーザーの時代へと入れ替わった。

その時代にピタリとリンクしたのがグーグルであり、まして世界のあらゆる生活形態が激変した今日、「混沌」に向かいつつある社会に立ち向かうためにインターネットが、その切り札になり得るか、という岐路に立っている。そのバックアップの立役者がアメリカであり官主導型の弊害から離脱し民主導へと移行しようとする、かつて歴史上に存在しなかった政治手法をオーガナイズしようとしている。

わが日本は、そのよき理解者である。

2006-09-27

2006-09-22

国旗掲揚と国歌斉唱について

東京地裁難波孝一裁判長の下した判決、

「通達や都教委の指導は思想良心の自由を保障した憲法に違反する」、

と判決を言い渡した。

その解釈により起立、国歌斉唱の義務はない、処分も出来ないと判決を下した。

社会的見解、また感情論でいうなら肯定派否定派が拮抗する。

それは2003年10月23日に東京都が都教職員に対して発布した通達に起因する。相手は国家的思想に反発する日教組。

素朴な疑問、何故だ? 何のための叛旗なのか、その理由が理解できない。難波孝一裁判長の朗読によれば、「日の丸や君が代について、明治時代から終戦まで皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」、と判断している。

この「中立的立場」とは、なにを、何処を基準にしているのか私には判らない。日本の歴史が確立して約1500年経過して、その時間内で「中立的」を判断するなら僅か一時の明治と軍国主義がどの程度のパーセントを占めるのか甚だ疑問だ。

この問題は、都の教職員を処分したことの裁定についての問題に限定されることなく、日本国民に対する国家意識の忠誠意識に触れる重要な案件にもかかわらず、東京地裁の判決は余りにも偏っていたと云わざるを得ない。その一方で、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で式典に国旗を揚げ国歌を斉唱させることは有意義、と生徒に強要することを是認している。

子供には大切とし、教える側の教師には、その正反対論旨を言い渡すことは理論破綻しているのではないか。

日本の見せ掛けの「民主主義」、いまだ未成熟の民主思想を、この判決は見事に具現した。

2006-09-17

1200年前の古語拾遺

photo:神輿大宮の鳳凰

photo:神輿大宮の鳳凰9月13日に行われた秋祭り、

一連の写真で紹介した。

日本全国、この季節になると

祭り色で染められる。秋の

五穀豊穣を祈念して神に感謝し、

それを様々な形で表現する。

長い歴史の中で伝承された

個々の祭スタイルは同じものが

二つとない。

玉前神社の祭りは「十二社祭り」と称して、古来より伝えられる神々の縁者が一堂に会する祭りとして継承されてきた。

それは1200年前の古語拾遺とリンクする。何を大袈裟に、恣意的な誇大妄想、などと云うなかれ。そうしたことが平然と行われるのが、この日本であり神の国、歴史の国なのである。

「古語拾遺」は807年に著され、古事記・日本書紀に並ぶ古代の名著である。阿波の国、忌部一族が黒潮に乗って安房の国に移住し祖先神「太玉命」を奉ったのが現在の安房神社(千葉県安房)である。「古語拾遺」は、その忌部一族の領袖「斎部広成」が「古語の遺りたるを拾ふ」として、朝廷祭祀を仕切る氏族の権威をかけて撰上した書である。

古代の千葉県は、総之国と云われ、コウゾ栽培に適していた地勢であったことが文献で判る。おそらく忌部一族は、 その技術を携えて安房の国に上陸し、様々な先進文化を東国にもたらしたと思われる。そしてごく当然のように祭祀に関連する一式を忌部一族が担っていた。

丁度それとリンクするように1200年祭発祥の記述が隣町睦沢の鵜羽神社の伝記に遺っていた。その内容は神話に近い。

「海中に光る玉あり、これは神の化身である。時の右大臣『藤原百川』、それを上奏す。天皇勅を発し、六社を建立八個の玉を分け納めた」、というのが1200年前の伝記である。それを唯一の手掛かりとして上総の国玉前神社の1200年祭は再現された。

写真は1200年祭に出御した神輿の頂を飾る見事な鳳凰の顔である。

2006-09-14

2006-09-10

2006-09-09

祭りの季節

古来より日本は稲作の国として生活が成り立っていた。日本全国どこに行っても水田があり、田植えと稲刈りは日本の文化といっても云い。米文化から様々な生活形態も派生し、中でも藁を使った生活の道具が作られた。弥生時代からの稲作とされているから、約2000年の歴史がある。

現在の生活スタイルはすっかり変わって、およそ稲にまつわる生活形式は皆無に等しく、あるとすれば神社で行われる祭りの時に見られる縄のシメ飾りくらいだ。縄はもともと稲で作られており、稲刈りの終わった後の余剰の稲を様々な形に変えて生活の道具とした。

そして秋になると稲刈りをして米を収穫する。今年出来た穀物の収穫を感謝して神に報告する。それが秋祭りとして今でも伝承されている。

私の住む町の神社で、その祭りが9月13日に行われ、同時に神社開祖1200年という節目を迎え、いまその準備をしている最中である。

2006-09-04

2006-09-03

縄文土器2

photo: 縄文土器 壷

photo: 縄文土器 壷 青森県弘前市十腰内遺跡出土(重文)

「東京国立博物館」ホームページ提供

東京国立博物館ホームページの解説

「球形の胴部に細長い筒状の口頸部に付いた黒色の壷。胴部上半の相対する位置に土偶に似た人形が浮彫風に飾られている。また胴部の中央には磨消縄文帯二条がめぐり、処々に瘤状の突起が付けられる。これらの文様装飾は東北地方の後期縄文土器の特徴を示すものである」。

とてもモダンな、この「人形.ひとがた.装飾付壷」が縄文土器であることに驚きである。縄文後期年代は推定でも紀元前2000年から1000年、縄文土器の始まりは縄文時代草創期、前10000年からとされている。アーティスト・岡本太郎も絶賛した縄文中期の火焔式土器は特に知名度が高い。そして縄文後期に作られた「ひとがた壷」は、年代と地域差が絡んで洗練されたデザインに変化したように見受けられる。 特に感じたのは全体のバランスと朴とつ、さであった。ひとがたの文様と突起が何を意味するか不明だが、時代が下った弥生式土器になると装飾類が一切省かれる。この時代の土器制作は窯で焼くことはなく、野火の中に放置して約900度で焼いていたようだ。陶土も粗い粒子の混ざった原始的なもので、現地調達できるものを使っていたのだろう。弥生式土器になるとガラッとデザインが一変してしまうが、古墳時代の「ヒラカ」には縄文土器の作風を継いだものもある。備前焼きで知られる岡山には、古くから古備前という作風があったが、それが縄文土器と通じるものがある。

焼物は、その民族の性質を表わす形だが、縄文後期の4000年前から民族がどのように移動し文明を伝播また消滅を繰り返した変遷を知ることは殆ど不可能に近い。そして唯一の手がかりが姿かたちを留めた物理的証明の土器なのである。縄文土器と古墳時代の土器を比べてみれば時代差を抜きにして同じ場所、同じ時間で比較できる。そこからある程度の類推は可能である。

4000年前の、この縄文土器の壷は現代に残されている全部の焼物を隣に置いて眺めることが出来る。近代に作られた多くの焼物が、縄文の「ひとがた壷」を超えているものがあるだろうか。それだけ造形的に完成していると私は云いたいのだ。