年間売上5000億円、といっても一般庶民にとってはノー感じの数字で、一月5000円のガス代支払いに右往左往している生活者にとって別世界の話だ。Googleの年間売上5000億。

年間売上5000億円、といっても一般庶民にとってはノー感じの数字で、一月5000円のガス代支払いに右往左往している生活者にとって別世界の話だ。Googleの年間売上5000億。その98.8%がアドワーズとアドセンスの広告収入だと、本に書いてある。それを信じるしかないが縁のない話だから、それ以上の詮索も必要ない。

コンテンツターゲット広告と呼ばれるアドセンスは個人のホームページコンテンツに書かれた内容(具体的な名詞)をもとにアルゴリズム検索によって最も相応しい広告を掲載するというシステム。(このHPトップ広告を参照)

この話しを妻にしたところ、まったく理解出来なかった。と云うも私も最初は理解できなかった。

それで、いま私の「ブログ」に、この広告が載っている、クリックされる度に私の収入となる、と話すと「いくらになるの?」と聞くのでまだ手元に現金が届いていないから判らないが1万円程度と応えると、「良かったね」という返事。別に小遣いをせがむでもなく満足した様子。これには私自身も驚いた。

「インターネット世界で何が起こりうるか」という既成的事実の中で、モノを買うというアクションが一般的だ。当然にモノを買うための代償金を払う。アドセンスはその逆。インターネットを通じて個人の書いたブログ記事に広告を貼り、それを第三者が見てクリックした回数によってサイト主に報奨金が支払われる、という前代未聞のシステムだ。それ故、そのシステムを理解するのに時間がかかり、そして妻はまったく理解できなかった。

たっぷり野菜のサラダうどん580円和風、いま旬夏スタイル大きいサイズ890円、天然酵母パンとケーキの店半額セール山の幸ビザ130円、とチラシに載った広告を慎重に吟味している妻にとっと、デジタルなネット世界は苦手のようだ。100円単位の買い物に一喜一憂する生活者だが、法外な5000億円を集めるには100円の品物を50億台のPC で注文を取ればいい。日本には推定で7000万台のパソコンが稼動しているというから世界中のPCを考慮したら荒唐無稽の計算ではない。

パソコンは極めて個人的な道具で、私が家の中でパソコンをやっていても家族は誰も覗かない。同じパソコンを娘が使ってもいても私も覗かない。そんな理由で一台のパソコンは二人の人間を相手にして、極めてプライベートに付き合ってくれるペット機械のような存在だ。妻は妻で、自分のパソコンを持っているが、もっぱら仕事のために職場で使っている。当然インターネットにアクセスしていない。だからアドセンスの話しを全然理解出来ない。

梅田氏の指摘する「ネットに住む人」、その正反対「使ったことの無い人」の格差は広がるばかりで二つの並行する線は磁力界SN極のように反発し接点がない。そんな現実の実態の中で私の起こしたアクション「アドセンス」に対して妻が抱いた私への応対は、驚き、戸惑い、羨望、敬服等々、複雑な感情が入り混じった「賛辞」ではないのか、と私は思った。単なる一家庭の他愛もない生活断片だが、その小さな生活を変えることこそが保守意識の改革、強いてはコペルニクス的意識改革の端緒である、とこの件で学びとったのである。

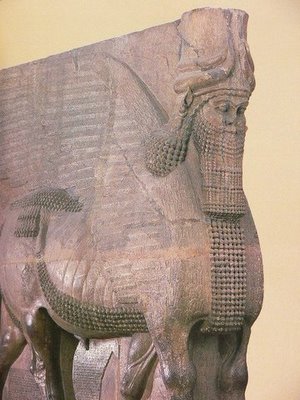

photo:幕張新都心のオブジュエ

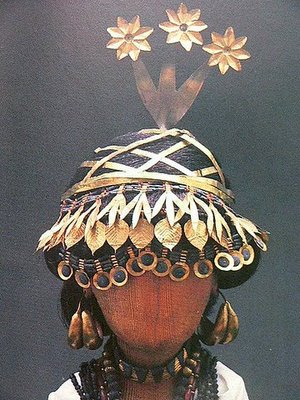

photo:幕張新都心のオブジュエ